「ザボン」と「ブンタン」第九回

初版 2019/01/09 20:07

改訂 2019/01/10 07:32

☝2019年の図版研賀状図案(左上の図版は中川久知+篠本二郎+飯島魁+松村任三『新體博物示教附圖』(無刊記(恐らく明治32年) 敬業社)より第二十二圖「(一)猫ノ怒リヲ示ス(二)猫ノ喜ヲ示ス」)。

遅ればせながら恭賀新年、世の中の何が変わって何が変わらなかろうと、図版研は今後とも「面白い」と思えることの追求第一で、地味に過激に邁進する所存☆ ということで、本年もどうぞよろしくユルユルお付き合い願いたし。

前回の終いのところで、取り上げた江戸期の本草彩色図鑑二点が両方とも、「香欒」として「うちむらさき」の図だけを載せている(下級品の白肉種は省いている)理由を想像してみた。つまり、すでにある各種本草書では弱かったヴィジュアルイメージを補強するため図版をメインにし、両方を引き較べて眺めることでそれぞれの植物の特徴を理解しやすくさせようとしたのではないか、というおハナシ。

例えば野生ネコの図鑑だったら、ひと口にトラといっても実は亜種がいくつかある、ということがわかるような図版を載せる必要がある。

☝☟ルーク・ハンター+プリシラ・バレット+山上佳子+今泉忠明『野生ネコの教科書』(2018年初版 エクスナレッジ)

しかし本草の図鑑ならば、灌園センセのたとえを拝借すると「トラはネコとは違うのだから、扱いを間違えると大けがするよ」ということがはっきりわかる図版が載せてさえあれば必要にして十分、ということになるだろう。

そのように考えると、「香欒」のうち代表的なのは、やはりより美味しく、見た目も美しい上級品「うちむらさき」である以上は、それだけを描いておけば下級品である白肉種までは描かなくとも「あー、これの中が白いヤツだな」とわかるよね、ということになるのではないかしらん。

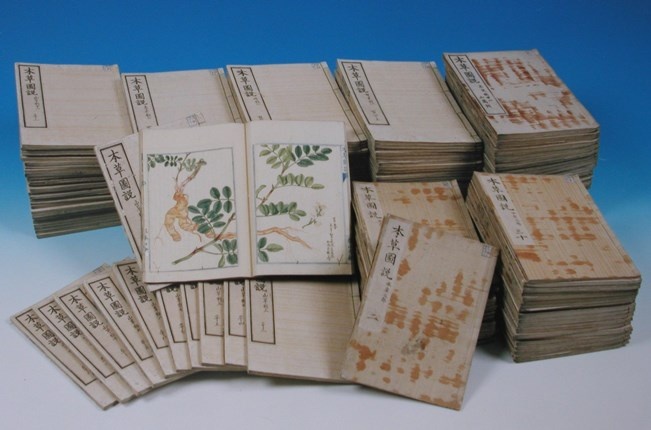

前にも書いたように『本草圖譜』は、当初の頒布書の大部分が絵師による手彩色写本として作られた、タイヘンな豪華本シリーズだった。

☝☟尚学図書・言語研究所+大場秀章『木の手帖』(1991年第一版 小学館)

大場氏の巻頭解説を読むと、岩崎家に遺された予約者への配本手控えによれば最終的に全巻揃いで購入できたのは、僅か十八名の、しかも名だたる有力大名ばかりだったという。

ただでさえ一冊一冊が手描きの高価な書物のページ数をいたずらに増やさずとも、よっぽど特殊な変種(例えば「おんぼうもうす」みたいな)でもない限りひとつの種にひとつの彩色図があればヨシ、となるのは、むしろ自然な流れに思える。実際、おふたりの本草学者がふたりして、そういう「香欒」図を遺しておられるのだし。

しかし翻って考えてみて、こうした彩色本草図のイメージがその鮮烈さゆえに、旧来の本草書から得られたあいまいなイメージを初学者のアタマからまるごと吹き飛ばしてしまうことは、果たしてなかっただろうか。

ここで改めて、『有用植物圖説』の「ウチムラサキ」解説文と、それからその典拠として挙げられている『質問本草』の「文旦」解説文とを並べてみよう。

☝田中芳男+小野職愨+服部雪齋『有用植物圖説』卷一(明治40年四版 大日本農會)

田中芳男+小野職愨+服部雪齋『有用植物圖説』解説卷一

二三八 ウチムラサキ [タウク子ンボ ブンタン] 香欒又文旦[質問本草](仁果)

橙橘科ノ常緑喬木ニシテ暖國ニ栽ウ幹高サ丈餘夏月花開キ冬月果熟ス高四五寸徑五六寸アリ皮厚ク沙瓤淡紅色ニシテ美觀アリ其味酸甘生食ニ宜シ此科中ノ巨果ナリ

「呉継志」『質問本草』附録(<拙訳は第一回ご参照を)

文旦

枝幹扶疎花葉與香欒無別子大徑五六寸皮外黄内淡紅膚稍滑而味甘酸美于香欒発得種於浙江之舶今處處蕃植矣朱佩章偶紀云福建福州出文旦而美柚也者即是也

両方を見くらべてみて、あれ? と思うことがある。

『質問本草』では「文旦は花も葉も香欒と違わない」「味は甘酸っぱく、香欒よりも美味しい」と、双方が比較されている。つまり、「香欒≠文旦」というわけだ。なのに、『有用植物圖説』では「ウチムラサキ=香欒=文旦」ということになってしまっている。ちょっとちょっと、いっていることが違うじゃないの。

牧野富太郎が大喜び(?)でツッコんでおられそうなネタだが、第三回(続々)で引っ張り出した『牧野植物學全集』の目録をざーっと眺めてみてもそれらしい項目は見当たらないので、きっと見落とされたのだろう。

ところで『有用植物圖説』を編んだ田中芳男とは、そもそもナニモノか?

文部省の第一年目事業報告と思われる年報が、国会図書館デジタルコレクションにあるのだが、その終いの方に「博物局」の沿革が載っている。

http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1085231/180

[文部省第一年報]. [明治6年] - 国立国会図書館デジタルコレクション

null

http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1085231/180

ここに、

明治三年九月田中芳男舊大學南校ニ出仕シテ時々其官員ヲ府外ノ地ニ派出シ産物ヲ捜索シ物産局ニ聚ルヲ以テ此局ノ濫觴トス

(明治四年)九月文部省内ニ博物局ヲ置キ田中芳男ヲ以テ博物局掛トス

という記事がみえる。つまり、明治三年九月に「大學南校」へ着任した田中が、部下を東京府外各地へ派遣して特産品などをあつめてこさせられた「物産局」が「博物局」の前身で、その一年後に「大學」が廃されて「文部省」が設けられ、その下に「博物局」が設置された際には彼がその担当となされた、ということだ。

「大學南校物産局」については、東京大学総合研究博物館の木下直之氏が「大学南校物産会について」として詳細にわかりやすくまとめておられる。

http://umdb.um.u-tokyo.ac.jp/DKankoub/Publish_db/1997Archaeology/01/10700.html

学問のアルケオロジー

null

http://umdb.um.u-tokyo.ac.jp/DKankoub/Publish_db/1997Archaeology/01/10700.html

ここにもあるように、我が国博物館草創期に活躍したメンバーのひとりが田中だった。『有用植物圖説』の版心に「博物館」とある理由も、これでおわかりいただけただろう。

博覧会の週二開催というカタチで始まった「博物館」の、その後の動きについては『こんなに面白い東京国立博物館』(2005年(改訂版初版) 新潮社)の「東京国立博物館略史」がわかりやすい。

田中芳男の若いころの写真も掲げられている。

https://www.shinchosha.co.jp/book/602124/

新潮社/編、東京国立博物館/監修 『こんなに面白い東京国立博物館』 | 新潮社

博物館は毎日、進化している。「こんなに面白い」東京国立博物館は、どこまで面白くなるのか? 本館(日本ギャラリー)の全面リニューアル、平成館オープン、法隆寺宝物館の全面改築……十一万件を数えるコレクションを所有し、それ自体

https://www.shinchosha.co.jp/book/602124/

去る2016年夏には国立科学博物館で「没後100年記念 田中芳男—日本の博物館を築いた男—」という企画展が催されていたのだが、その内覧会レポートが「ココシル上野」サイトに今も載っている。

https://home.ueno.kokosil.net/ja/archives/8824

【国立科学博物館】 企画展「没後100年記念 田中芳男 ―日本の博物館を築いた男―」 内覧会レポート | 上野エリアの観光、博物館、美術館、店舗に関する情報満載のアプリ:ココシル上野

2016年8月30日から9月25日まで、国立科学博物館にて 企画展「没後100年記念 田中芳雄 -日本の博物館を築いた男-」が開催されます。8月29日にプレス内覧会が開催されましたので、展示の様子をお伝えいたします。 田中芳男氏は、幕末から明治、大正にかけて植物学や博物学を基盤に殖産興業から農林水産業へと、日本の近代化に多方面から貢献した人物です。田中芳男氏がいなければ、日本の博物館や博覧会は今日ほど立派なものを目にすることができなかったかもしれません。 本展覧会は4章から構成されています。第1章「“田中芳男”の生い立ち」、第2章「明治政府における“田中芳男”」、第3章「学者としての“田中芳男”」、第4章「“田中芳男”が思い描いた近代国家「日本」」。各章には3つのキーワードが設けられ、国立科学博物館所蔵の資料を中心に44件の貴重な資料が展示されています。

https://home.ueno.kokosil.net/ja/archives/8824

ここに彼の略歴や事績も簡単に紹介されている中に、自宅にあった『本草綱目』にも医師である父・如水田中隆三の手ほどきを受けて子どものころから親しんでいた、とある。

ちなみに、東京大学附属図書館には「田中芳男文庫」として彼の旧蔵コレクションが収められているのだが、嬉しいことにこのほど「田中芳男・博物学コレクション」としてインターネット上での無料公開が始まった。電気通信大学大学院情報理工学研究科の佐藤賢一氏による、読み応えある詳細な紹介記事「田中芳男文庫と『捃拾帖』について」にも略歴が載っているので、あわせてご覧いただこう。

https://www.lib.u-tokyo.ac.jp/ja/library/general/tanaka-collection

田中芳男文庫と『捃拾帖』について (電気通信大学 佐藤 賢一) | 東京大学附属図書館

関東大震災(1923年)で東京帝国大学(当時)の図書館は焼失し、40万冊とも言われる蔵書が灰燼に帰した。現在の東京大学総合図書館の建物は震災後にロックフェラー財団からの寄付によって再建されたものである。蔵書についても、国内外から多数の貴重書、コレクションが寄贈されている。その際に寄贈されたコレクションの1つが、ここで紹介する『捃拾帖』を含む田中芳男文庫である。(約2700タイトル、6000冊、昭和6年の寄贈) 田中芳男(1838 - 1916)は幕末から大正期にかけて活躍した博物学者、そして博覧会行政を主導した明治政府の実務官僚であった。彼が青年期から晩年にかけて収集した資料をスクラップブックとしたものが、『捃拾帖』『外国捃拾帖』全99冊である。この膨大な資料群を残した田中芳男とはどのような人物であったのか。『捃拾帖』とは一体どのような資料であるのか。その全貌を語ることは到底できないが、その一端を紹介したい。

https://www.lib.u-tokyo.ac.jp/ja/library/general/tanaka-collection

そして公開サイトは☟こちら。

https://iiif.dl.itc.u-tokyo.ac.jp/repo/s/tanaka/page/home

田中芳男・博物学コレクション · HOME · 東京大学学術資産等アーカイブズ共用サーバ

null

https://iiif.dl.itc.u-tokyo.ac.jp/repo/s/tanaka/page/home

マニアックな紙モノスクラップブック『捃拾帖〈くんしゅうじょう〉』も含め、非商用・商用を問わず自由に掲載図版が使える、という太っ肚ぶり。これはもう使い倒すしかない☆

たびたび引用している国会図書館デジタルコレクションにしてもそうだが、このように最近は大規模公共図書館や大学などのスタッフの皆さまのお力によって、入手の難しいさまざまな図版の高精細画像に気軽に触れることができるようになってきた。その一方で、まだまだ人知れず埋もれたままになっている文献資料も数多い。

例えば前回触れた『群英類聚圖譜』や『本草圖説』は、それぞれの所蔵施設へ出向いて所定の手続きを踏めばみることができなくはないらしい…

https://www.takeda-sci.or.jp/business/kyou.html

杏雨書屋 | 事業内容 | 公益財団法人 武田科学振興財団

武田科学振興財団の杏雨書屋のご紹介です。国宝、重要文化財を含む貴重な資料の常時閲覧、特別展示や特別講演会を開催しております。

https://www.takeda-sci.or.jp/business/kyou.html

http://iwasebunko.jp/stock/collection/entry-201.html

本草図説 | 岩瀬文庫コレクション | 古書の博物館 西尾市岩瀬文庫

本草とは古代中国の薬草学に端を発する学問で、のちに他の自然産物へも対象が広がり、形態や性質などを研究する博物学へと発展しました。 『本草図説』は、江戸下目黒の本草家・高木(たかぎ)春山(しゅんざん)(?...

http://iwasebunko.jp/stock/collection/entry-201.html

…が、それは「誰にでも気軽に」という状況からは程遠い。どちらも原本一セットしかなく、その現存する全篇が刊行されたことは一度もないようだし、後者の抜粋版『本草図説』さえ、版元のリブロポートがセゾングループの経営が傾いたときに畳まれてしまって以来、惜しくも絶版のままだ。一部の研究者の目にしか触れられていないものの中にも、きっと素晴らしいものがあるに違いない。

そのような貴重書にくらべたらぜ〜んぜん大したことのない図版研の架蔵資料にしても、実はなかなか目にできないものは少なくない。というのも、科学系の本や製品カタログ、商業図案集などは、どんどん新しいものが出てくる一方で古いものが惜しげもなく棄てられていくという傾向が強いからだ。もちろん、そのうちの極く一部はその価値が引き続き認められ、あるいは再発見により新たな価値が見いだされて、高い値段で取り引きされたりもしているが、そのほかの大多数は古紙として処分されてしまっている。どこかにたまたま埋もれていて、相当の時間が経ってから出てきたものが辛うじて残っているだけだから、現存数は自ずと限られる。

そうした中にも面白い図版は意外とある、ということに気づいてあつめ始めたのだが、ひとつふたつ眺めていただけでは気づかない、別の面白さが数多くみていくことで見えてきて、それがやがて図版研設立に繋がることになった。そうした面白さにお気づきいただく材料として、インターネット上でLINEやSKYPEのような無料ヴィデオ通話のできるアプリケーションを利用した閲覧サーヴィスを、昨年暮れから始めてみた。

http://lab-4-retroimage-jp.seesaa.net/article/463222789.html

大日本レトロ図版研Q所架蔵資料の無料閲覧サーヴィスについて: 大日本レトロ図版研Q所架蔵資料目録

大日本レトロ図版研Q所架蔵資料の無料閲覧サーヴィスについて,大日本レトロ図版研Q所架蔵資料なしくずしに無料ご閲覧受付開始☆LINE ☞ lab4_retro-illust_jpSKYPE ☞ live:lab_4_retroillust.jp

http://lab-4-retroimage-jp.seesaa.net/article/463222789.html

まだ実際に利用された方がないので、こちらが考えているように巧いこといくのかどうかはわからないが、アクセスしていただくと(手が空いている限りは)その場でコンピュータのカメラで映してご覧に入れる、というカタチを想定している。

ただ、これにも限界があって、著作者がお亡くなりになってから五十年が経過していないものはもちろんだが、著作者がいつ亡くなったか判らず、著作権保護切れになっているのかどうかはっきりしないものもおみせすることが難しい。たとえそれが無料であっても、デジタル画像をお送りすることは「公共送信権侵害」になるのだそうだ。

それを避けるためには文化庁「裁定」の手続きをとらねばならないのだが、これが時間も手間も、そして費用も結構かかる。人手も予算もある程度ゆとりのある公共施設とかならばともかく、諸々切り詰めて資料蒐集しているような弱小へなちょこ民間ライブラリがそんなことをやっていたら、いくらも公開できないうちに資金かスタッフの寿命か(あるいはその両方)が尽きてしまうだろう。とても現実的ではないので、やはり「著作権が明らかに切れているものはオンラインでご覧になれますよ」「それ以外は日時をご予約の上お越しいただければおみせしましょう」と掲げておくよりほかないようだ。

時が経っても比較的価値が喪われにくい文学や芸術の作品とかならばまだしも、とっくに時代後れになって実用性を失い、何十年も絶版になったまんまの本の公共送信権を、今もいらっしゃるかどうかわからない権利者のために一律にまもることを優先し、ためにその出版物の存在自体を埋もれさせ面白い図版に日の目を見させなくしておく方がよっぽど「実害」なんじゃないの、とついついシロート考えでぼやいてしまうのだが、何かもうちょっと上手なやり方で実質的な権利の保護と戦前期著作物の有効利用とのバランスが図れないものなのかしらん(まぁ妙案がないからこそ、こういう仕組みなんだろうけれど……)。

閑話休題、もうひとりの撰者、薫山小野職愨〈おのもとよし〉

https://kotobank.jp/word/小野職愨-1063922

小野職愨(おの もとよし)とは - コトバンク

デジタル版 日本人名大辞典+Plus - 小野職愨の用語解説 - 1838-1890 幕末-明治時代の植物学者。天保(てんぽう)9年4月1日生まれ。小野職孝(もとたか)の子。本草家小野蘭山や父の影響をうける。維新後大学南校(東大の前身)にまなび,文部省博物局にはいる。近代植物学の普及につくし,「新訂草木図説」...

https://kotobank.jp/word/%E5%B0%8F%E9%87%8E%E8%81%B7%E6%84%A8-1063922

は蘭山小野職博の曾孫で、曽祖父や同じく本草学者の父・蕙畝小野職孝の影響を受けて博物学の道に進まれたくらいの方だから、当然『本草綱目啓蒙』や『本草綱目』には通じておられただろう。

いわば、当時の専門家中の専門家のおふたりが執筆されたにもかかわらず、「ザボン」と「ブンタン」については、なぜこんな誤りが出来〈しゅったい〉したのだろう?

想像してみるに、それはつまり撰者に「ウチムラサキ=香欒」という思い込み、あるいはイメージの強烈な刷り込みがあったからではないかしらん。そしてその要因となったのが、実は彩色本草図鑑だったのでは? というのが図版研の今のところの推論だ。もしそうだったとしたら、図鑑の制作者としては大いなる誤算、ということになろう。

もちろん、『本草圖譜』の「香欒」図にご両人が惑わされた、という証拠はない。とはいえ、前回取り上げた『園芸の達人 本草学者・岩崎灌園』に出てくる『群英類聚圖譜』に田中のメモ書きが貼ってあるそうだし、田中+小野コンビは慾齋飯沼長順の植物図鑑『草木圖説』草部の覆刻もおこなっておられることからしても、一連の本草図鑑にひとかたならぬご関心をお持ちだったことは間違いなく、にもかかわらず帝室図書館にあった写本をご覧になっていない、というのはちょっと考えられない。むしろ、『有用植物圖説』圖畫篇をお作りになるに当たって、大いに参考にされたのではないかしらん。

だからこそ、「ウチムラサキ 香欒」は輪切りにして中身をみせた果実だけ、「ザボン 朱欒」は丸のままの果実と枝・葉・果実のひと房そして種、という『本草圖譜』と似通った構図になっているのでは、とも考えられる。とすれば、同書のイメージでバイアスがかかった可能性はなきにしもあらず、といえなくもないのでは。

とにかく、「ザボン」と「ブンタン」とがごちゃごちゃになった原因のひとつ、明治期の「朱欒」「香欒」語釈をめぐっての大混乱は、どうやら『有用植物圖説』に端を発していそうだ。本草学の流れを引く草創期博物学界の主要人物たちが拵えた本だったからこそ、その後の影響も大きくならざるを得なかったに違いない。

さて、そんなわけで「うちむらさき=朱欒」説は不正確であって、本来は「うちむらさき=朱欒の一種(上級品種)」だったことがはっきりしたが、二十世紀初頭前後には誤った説が広まってしまったために園芸家の疑念をひき起こし、ひいては第四回で紹介した福羽逸人の「実はうちむらさき=朱欒なんじゃないの、としか思えないからこの際そう決めちゃうよ」説という、本草学そっちのけの乱暴きわまりない論を登場させるに至った、といえるだろう。

しかしいくら福羽の『果樹栽培全書』全四巻がさまざまな果樹について詳細にわたり解説し、それまでになく体系的に柑橘類を分類整理したからといって、彼が一介の園芸家に過ぎなかったとしたら、その説が業界を席捲することにはならかなったのではないかしらん。

では、福羽逸人とはいったいナニモノだったのか?

大正後期の庭園設備の本に東京屈指の公園・新宿御苑も取り上げられているのだが、そこに彼の名がみえる。

☝☟椎原兵市『現代庭園圖説』(大正13年(初版) 現代庭園圖説刊行會)

明治のはじめ、武家屋敷の跡地に当初「農事試験場」として開かれたが、十二年に帝室の「新宿植物御苑」となった。

福羽は明治十年の暮れ、この「農事試験場」の「農業生」として園芸の道に入り、その生涯をかけて同苑の建設に携わった、いわば生え抜きの人物だった。また、途中でヨーロッパへ留学し、最新の園芸知識と技術とを学んでその普及に努めた、最尖端の技術者でもあった。

新宿御苑が開苑百周年を迎えた2006年、その記念事業として『福羽逸人 回顧録』という本を出している。

☝☟福羽逸人+環境省自然環境局新宿御苑管理事務所+国民公園協会新宿御苑『福羽逸人 回顧録』(2006年(初版) 国民公園協会新宿御苑)

彼が晩年、熱海へ静養のため滞在していた折り、その記憶だけ(!)を頼りに書き記した詳細な一代記の、印影本篇とその解説篇との二冊からなる(ただし、「回顧録」続篇に当たる第四、五篇は省かれている)。

新宿御苑にあった福羽に関する資料は戦災により一切が失われていて、誰も詳しいことを知る者がなかった。ところが、奇しくもその生誕百五十年目にも当たるこの年に、同苑のスタッフの方と来苑された福羽の末裔の方とが偶然知り合われ、さらにその『回顧録』現物が古本屋に現われてその存在が知られるに到り、最終的に本書の刊行に漕ぎ着けられたのだそうだ。そのあたりの奇跡的な事情を、江戸東京・伝統野菜研究会の大竹道茂氏がご自身のブログ「江戸東京野菜通信」に綴っておられる。

http://edoyasai.sblo.jp/article/40440838.html

江戸東京野菜通信|大竹道茂の伝統野菜に関する情報ブログ: 江戸東京野菜 & スタディ 8/29 「福羽逸人と新宿御苑」

.

http://edoyasai.sblo.jp/article/40440838.html

さてこの解説篇には、『果樹栽培書』の書影も載っている。

☝の『現代庭園圖説』についても紹介されている。

福羽の回顧録を読むと、相当な自信家ですこぶる我の強い人物像が浮かび上がってくる。園芸や造園に情熱を傾け、後進の指導にも熱心にあたられる一方で、幼少のころからガキ大将で鳴らしておられただけのことはあってか、意に染まぬ官命にはあからさまな不快感をあらわにし、またあちらこちらで衝突を繰り返されるような激しいお方でもあったらしい。

彼が当時どれほどの影響力を持っていたかについては、「回顧録」をベースにまとめられたものが日本造園学会の『ランドスケープ研究』誌に載っているので、ご参考までに紹介しておこう。

https://www.jstage.jst.go.jp/article/jila/71/5/71_5_469/_article/-char/ja/

福羽逸人が園芸・造園界に与えた影響

J-STAGE

https://www.jstage.jst.go.jp/article/jila/71/5/71_5_469/_article/-char/ja/

さて福羽の思い出話の中に、田中芳男の名が出てくる箇所がある。彼が最晩年に爵位をうけたときのことだ。

それを報じる新聞記事に、彼の勲功のひとつとしてビワの品種改良のことが紹介されていたのが、どうやらお気に召さなかったらしい。

予ハ苟モ他人ノ勲功ヲ彼是非難スルニ在ラスト虽モ

、つまり「ひとの功績にあれこれケチをつけようってわけじゃないけれど」と一応は断わってはあるものの、続けて

田中氏カ適々僥倖ヲ期シテ播下シタル枇杷ハ改良上豫定ナク偶然收得シタルニ過キス之ニ反シテ予カ改良ハ豫メ理想ニ基キ交配術ヲ施シ其核子ヲ播下シ十年近キ歳月ノ間培養シ始メテ之ヲ得タリ而シテ其品種ハ前述ノ如シ是ヲ以テ之ヲ觀ル時ハ予ノ學術的改良ハ田中氏ノ改良ト同日ニ論ス可キニ非ラス然モ男爵ヲ授クヘキ勲功ナリトセハ予ハ伯爵ニ陞叙サルヘキ資格アラン噫

、つまり「田中氏が枇杷を改良したといったって、あれは天に運を任せて播いた種から偶々旨い実のなる品種が生えてきただけのことで、俺が理想の枇杷を目指して交配を重ね、十年近くかけて学術的に改良した品種とはくらべるまでもない。あんな程度の「勲功」で田中氏が男爵になれるくらいなら、子爵に甘んじている俺は定めし伯爵の位にのぼって然るべきだ」と気焔をあげておられるのだ。

ここで論〈あげつら〉われている「田中ビワ」は、農林水産・食品産業技術振興協会サイトの読み物コーナー「日本の「農」を拓いた先人たち」の記事「「農業の文明開化」を先導した田中芳男」

https://www.jataff.jp/senjin/biwa.htm

null

農業共済新聞に連載された「日本の『農』を拓いた先人たち」シリーズをもとに、日本農業の礎を築いた人々を紹介するコーナー。

https://www.jataff.jp/senjin/biwa.htm

を読むと、今日でも人気の品種らしい。一方で同コーナー続篇の「わが国施設園芸のさきがけ」

https://www.jataff.jp/senjin2/13.html

null

日本農業の礎を築いた先人たちの業績を、美しいイラスト入りで紹介するコーナー。このページでは福羽逸人についてご紹介します。

https://www.jataff.jp/senjin2/13.html

をみると、福羽が考案した促成栽培や温室栽培、またその中で生まれた「福羽イチゴ」

https://www.jataff.jp/senjin/ishi.htm

null

農業共済新聞に連載された「日本の『農』を拓いた先人たち」シリーズをもとに、日本農業の礎を築いた人々を紹介するコーナー。

https://www.jataff.jp/senjin/ishi.htm

のことなどが紹介されているが、彼が自信満々で語っておられる「単核福羽枇杷」はその後ひろまらなかったのか、ビワのことには全く触れられていない。

それはともかく、福羽が田中に対して(恐らくは一方的に)対抗意識を燃やしておられたであろうことは、同じ農芸・園芸分野の先駆者として活躍されたおふたりだっただけに想像に難くない。

福羽が明治二十九年に出された『果樹栽培全書』第二編「柑橘樹栽培法」の中で「[艹+欒]類」の項をお書きになるにあたって、それに先立つ二十五年暮れに初版の出ている『有用植物圖説』に目を通されなかったとは思えない。彼も(そもそも間違っている)「うちむらさき=香欒」説を前提に、本来はそうじゃなくて「うちむらさき=朱欒」だったに違いない、という論をぶち上げておいでのわけなのだし。

そして、旧来の本草学に照らせば根拠も何もない、珍説にほかならない彼の論文が、実はそうした田中へのライヴァル意識的なバイアスが生み出した可能性もあるのではないだろうか。

モンダイなのは、そうした一部の人々の誤った思い込みが、たちまちのうちに世の中にひろまってしまったことだ。それはおそらく博物書や園芸書に加えて、辞書や百科辞典が図らずも一役買ってしまった、ということは否めないだろう。

ここで改めて、大槻文彦の『言海』と『大言海』、落合直文の『ことはのいつみ』と『改修言泉』、金澤庄三郎の『辭林』と『廣辭林』の明治末から昭和の初めにかけての変遷をつかむため、「朱欒」「香欒」と「うちむらさき」の語釈がどうなっているか、という視点で、主に果実にまつわることと、それから別称に注目してざっとまとめ直してみよう(ちなみに、念のため「ザボン」と「ブンタン」について明治三十七年に初版が出た『縮刷言海』を二十九年刊の和本版『言海』と見くらべてみたが、版面そのものがまるっきりおんなじだった)。

『言海』

- 朱欒……「ザボン」(一)のこと、柚の仲間で暖かい土地に育つ。実の大きさはマクワウリくらい、形はカリンに似ている。果皮の色は明るい黄色で柚のようにざらざらしている。皮の厚さ2cm前後、肉瓤・瓤嚢とも白っぽく非常に苦い。果肉は酸っぱく、砂糖をかけて食べる。京方言ジャガタラミカン。

- 香欒……「ザボン」(二)のこと、九州方言でざんぼ、愛媛でざんぽう、高知でじゃぼ、宮崎で唐九年母という。実は扁球形で直径20cm前後、果皮はなめらかで緑色を帯びた黄色で香り高く、皮の厚さは2cmほどで白っぽい。瓤嚢が紫色のものは甘味のある上級品で、白いものは酸っぱい下級品。

- うちむらさき……(ムラサキガイの別称、植物の方は載っていない)

『大言海』

- 朱欒……「ザボン」のこと、じゃぼんともいう。福岡北西部でザンボ、高知でジャボ、京都でジャガタラミカンと呼ぶ。(果実については『言海』と同じ)

- 香欒……これも「ザボン」で「朱欒」の変種。九州でザンボ、愛媛でザンボウ、宮崎で唐クネンボ、福岡北西部でウチムラサキと呼び、また九州で文旦〈ブンタン〉、台湾で文旦〈ボンタン〉という。果実は非常に大きくて扁球形で、縦15cm弱ほど、横は15cm強ばかりになるものもある。果皮は緑を帯びた黄色でなめらか、厚さは2cmばかりで肉瓤は白い。瓤嚢は薄紫のものや暗い紅色のものがあって香り高い。味は甘酸っぱく、白砂糖をかけて生食する。

- うちむらさき……「香欒」の福岡北西部方言。

『大増訂日本大辞典ことはのいつみ』

- 朱欒……「さぼん」のこと。果実は大きくカリンに似た形で、表面は柚に似てざらざらしていて黄色い。果皮は分厚くて2cmほど、果肉の味は酸っぱ苦い。

- 香欒……(載っていない)

- うちむらさき……(第一義はムラサキガイの別称)「ざぼん」の果実の中が紫色を帯びたものを指す、福岡北西部方言。

『改修言泉』

- 朱欒……芸香科の落葉高木。実は夏蜜柑に似ていて皮の厚さ2cm前後、香り高くおいしい。その変種として「うちむらさき(=香欒)」がある。

- 香欒……植物の「うちむらさき」のこと。「朱欒」の変種。

- うちむらさき……(第一義はムラサキガイの別称)芸香科の落葉高木。実は冬に熟す。果実は大きくて果皮が厚く、果肉は薄紫色を帯び甘酸っぱく、生食に向く。とうくねんぼ、香欒、文旦とも呼ぶ。

『辭林』

- 朱欒……蜜柑の一種「ザボン」のこと。果実は大きくカリンに似た形。通常品は非常に酸っぱいが、四国や九州に生えるものは扁球形の実で果皮が黄色く香り高く、非常においしい。これは香欒、生欒とも呼ぶ。

- 香欒……四国や九州で栽培される、香りがよく大層おいしい扁球形の実をつける「ザボン」のこと。

- うちむらさき……(第一義は貝の名)「ザボン」の一種で果実の内側が淡紫色のもの。

『廣辭林』

- 朱欒……芸香科の「うちむらさき」、また蜜柑の一種「ザボン」のこと。

- 香欒……蜜柑の一種「ザボン」のこと。果実は大形でマクワウリほどもあり、上がすぼまっていて下が大きい(要するにカリンや洋梨みたいな)形をしていて、明るい黄色のざらざらした表面で果皮が厚く内部は白くて苦い。砂糖をかけて食べる。

- うちむらさき……(第一義は貝の名)芸香科の常緑高木で暖かい地方で栽培される。樹は3mあまりになり、その樹形はだいたいほかの蜜柑類に似ている。初夏に白い花をつけ、冬になって大形で赤みを帯びた黄色い実に熟す。果皮は厚く内側は薄紫色で、甘くおいしく生食される。朱欒ともいう。

こうして眺めてみると、大槻は『言海』で本草書を基にし、『大言海』では『有用植物圖説』により修正を加えている感じだ。果実の内側の色のところにヴァリエーションがあることからして、もしかしたら本草図鑑類もみているかもしれない。落合は『ことはのいつみ』では本草書、『改修言泉』の方ではやはり『有用植物圖説』に拠っているように思える。金澤は、というと『辭林』は本草書に従っているようだがやや混乱があるようで、それが『廣辭林』になると『果樹栽培全書』の説(=「福羽説」)に転向したらしいのだがさらに混乱がひどくなって、もう何が何やらわけわからん……という状態にww

第二回(続)と第三回(続々)で触れたように、こうした語釈の変更がちょうど百科辞典刊行ブームと同じころに現われていること、百科辞典は各界の専門家に委嘱して書いてもらった記事をあつめたものであること、そして第四回(三続)・第五回でみてきたように「福羽説」が登場するとそれに追随する農学士や園芸家が続出したことを考えあわせると、辞書編纂者たちがいわば上野の博物学の権威の主張と新宿の園芸学の権威の主張との板挟みに遭う羽目に陥り、やむなくそのどちらかを採ったために辞書によって語釈が割れる事態になったのでは、という推論が成り立ちそうな気がしてくる。

☝☟中等學科教授法研究會『中等教程日本地理附圖』(明治30年再版 中等學科教授法研究會)(「☝︎」印はもちろん図版研が附加)

そういえば以前、国語辞典の編纂に携わられた専門家の方々から伺ったところでは、例えば用例収集にしても文学系の分野にくらべると科学系の方は専門外だけにどうしても手薄になり勝ち、というようなおハナシだった。

インターネットはもちろんのこと、他地方の都市へ日帰り出張できるほどの高速移動手段すらなかった時代、辞書を編む材料をあつめるのは現代よりもはるかに手間も時間もかかることだったはずだ。いきおい、その任に当たる文学士たちは守備範囲外のことについて、どうしても各専門家頼みにならざるを得なかっただろう。だから、もし図版研が思い描くようなご事情で「朱欒」「香欒」の意味するものが何なのかがごちゃごちゃになったのだとしても、それを責めるのはちょっと酷に思えてしまう。やはりこれは、その原因をつくった専門家側の責任といえるだろう。

次回は再び、(もはやそんなことはサワヤカにお忘れかもしれないがww)「謝文旦」説の出どころを求めて果樹栽培書を渡り歩く旅の続きから。

#コレクションログ

#比較

#2019年

図版研レトロ図版博物館

「科学と技術×デザイン×日本語」をメインテーマとして蒐集された明治・大正・昭和初期の図版資料や、「当時の日本におけるモノの名前」に関する文献資料などをシェアリングするための物好きな物好きによる物好きのための私設図書館。

東京・阿佐ヶ谷「ねこの隠れ処〈かくれが〉」 のCOVID-19パンデミックによる長期休業を期に開設を企画、その二階一面に山と平積みしてあった架蔵書を一旦全部貸し倉庫に預け、建物補強+書架設置工事に踏み切ったものの、いざ途中まで配架してみたら既に大幅キャパオーバーであることが判明、段ボール箱が積み上がる「日本一片付いていない図書館」として2021年4月見切り発車開館。

https://note.com/pict_inst_jp/

55人がフォロー中

-

Visits

39,929

-

Items

171

-

Lab Logs

37

-

Likes

1,195

Since April 2018