「ざぼん」と「ぶんたん」

初版 2018/09/30 03:18

改訂 2018/10/30 18:26

やっとこさ酷暑から解放されたので、活動再開。あんなにも酷い暑さが続くと、必要最低限のこと以外何もする気が起こらない。

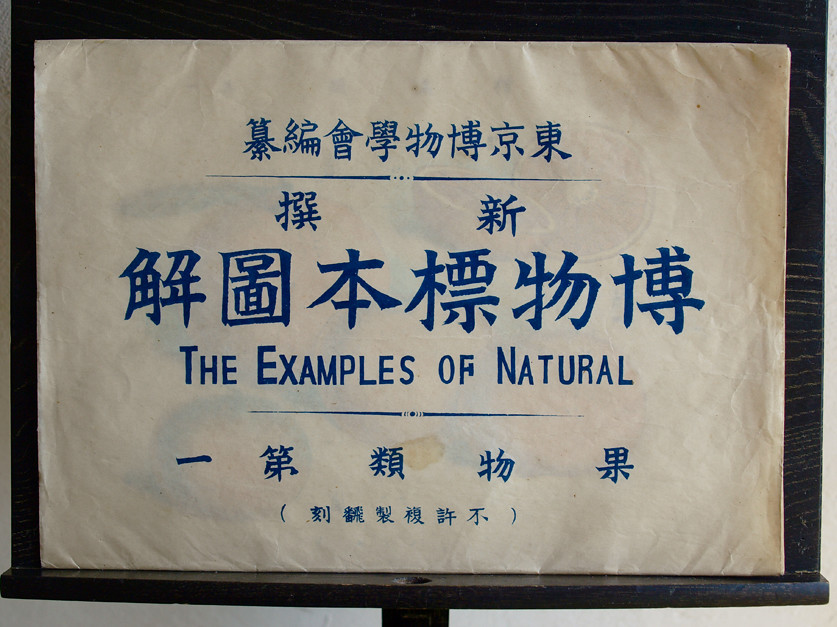

先日、最後に架蔵資料目録ブログで取り上げた『新撰博物標本圖解』

http://lab-4-retroimage-jp.seesaa.net/article/460555561.html

東京博物學會『新撰博物標本圖解』果物類第一 明治39年(初版): 大日本レトロ図版研Q所架蔵資料目録

東京博物學會『新撰博物標本圖解』果物類第一 明治39年(初版),大日本レトロ図版研Q所附属展示館@Muuseo 2018年4月より鈍意公開中☆https://muuseo.com/lab-4-retroimage.jp#entrancehttps://www.facebook.com/Lab4RetroIllustJapan/

http://lab-4-retroimage-jp.seesaa.net/article/460555561.html

の「柑橘類 其三」を眺めていて、ちょっと面白いことに気付いた。

☝☟東京博物學會『新撰博物標本圖解』果物類第一(明治39年初版 四方堂出版部)

この図版では、数ある柑橘類のうちでも果実の大きなものの例を示してあるのだが、左側のふたつのうち手前が「朱欒(「朱樂」となっているのは誤植)」で読み仮名は「ジヤボン」、

そして奥側の方は「文旦」、しかしその読み仮名が「ブンタン」ではなくて「ウチムラサキ」となっている。

漢字表記はその実「文且」となっているが、明治中期くらいまでの出版物では「旦」や「但」とすべきところで「且」「伹」という字が充てられているのは珍しくないので、これは異体字とみていいだろう。

明治の人気雑誌『風俗畫報』で、「旦」と「且」とが無頓着に混用されている例(因みに、標題は「歳旦の古例概略」)。

☝☟東陽堂『臨時増刊風俗畫報』第六十三號(明治26年 東陽堂)

閑話休題、そういえば以前やはり架蔵資料目録ブログに載せた『有用植物圖説』卷一

http://lab-4-retroimage-jp.seesaa.net/article/458931033.html

田中芳男+小野職愨+服部雪齋『有用植物圖説』卷一 明治40年四版(その1): 大日本レトロ図版研Q所架蔵資料目録

田中芳男+小野職愨+服部雪齋『有用植物圖説』卷一 明治40年四版(その1),大日本レトロ図版研Q所附属展示館@Muuseo 2018年4月より鈍意公開中☆https://muuseo.com/lab-4-retroimage.jp#entrancehttps://www.facebook.com/Lab4RetroIllustJapan/

http://lab-4-retroimage-jp.seesaa.net/article/458931033.html

http://lab-4-retroimage-jp.seesaa.net/article/459496248.html

田中芳男+小野職愨+服部雪齋『有用植物圖説』卷一 明治40年四版(その2): 大日本レトロ図版研Q所架蔵資料目録

田中芳男+小野職愨+服部雪齋『有用植物圖説』卷一 明治40年四版(その2),大日本レトロ図版研Q所附属展示館@Muuseo 2018年4月より鈍意公開中☆https://muuseo.com/lab-4-retroimage.jp#entrancehttps://www.facebook.com/Lab4RetroIllustJapan/

http://lab-4-retroimage-jp.seesaa.net/article/459496248.html

を眺めていたとき、「ざぼん」と並んで「うちむらさき」という柑橘類が出てくるのが気になっていたのを思い出した(但し、ブログにはこの図☟は載せていない)。

☝☟田中芳男+小野職愨+服部雪齋『有用植物圖説』卷一(明治40年四版 大日本農會)

「ウチムラサキ Citrus pompelinus」は「香欒」と書き、別称として「タウクネンボ〈とうくねんぼ〉」、また「ブンタン(文旦)」とも呼び、図でもわかるように扁球形(上下につぶれ気味のまるい形)で皮が分厚く、薄紫色をしているようだ。因みに、「欒〈らん〉」という字は「団欒」という語もあるように、「まるい」という意味がある。

片や「ザボン Citrus(<……ありゃ、種名が洩れている……)」の方は「香欒ノ一種」で「朱欒」と書く、とされていることがわかる。

「ウチムラサキ」は「沙瓤(しやじやう=砂瓤〈さじょう〉、つまり薄皮(瓤嚢〈じょうのう〉)の内側に詰まっているつぶつぶ)淡紅色」とあるように紅肉〈あかにく〉系、「ザボン」は「沙瓤水白色」とある通り白肉〈しろにく〉系として描かれている。

今日では「ざぼん」も「ぶんたん」もおんなじ果物、という解釈になっているようだが、どうやら明治期にはそうではなかったようだ。どうして一緒くたになってしまったのか、試しにちょっと調べてみたくなった。

この本の初版は明治二十三年、ということで、同じ頃の辞書を引っ張り出してみる。「うちむらさき」は貝の方しか立項されていなかった。

☝☟大槻文彦『言海』第一册(明治29年第十版 大槻文彦)

「ざぼん」は立項されていた。「外国語由来だろうか」と推測されてはいるものの、語源はこの時点ではお調べがつかなかったようだ。

この辞書では、「ざぼん」「朱欒」は白肉系でカリンのように上部が細く下部が太い形で、柚子のようにでこぼこした皮と瓤嚢とは苦味が強く、沙瓤は酸っぱいため砂糖をかけて食べる、とある。京都の方言では「ジヤガタラミカン(=ジャガタラみかん)」。一方「香欒」の方は九州方言で「ざんぼ」、愛媛で「ざんぼう」、高知で「じやぼ(=じゃぼ)」、宮崎で「唐九年母〈たうくねんぼ(=とうくねんぼ)〉」などと呼ばれ、形は潰れた円形、皮は滑らかで肉は白く、沙瓤が紫色のものは甘くて美味しく、白っぽいのは酸っぱくてあんまり美味しくない、とある。

前者は「朱欒」とはあるものの、カリン(榠樝)に似た形、というのだから『新撰博物標本圖解』や『有用植物圖説』に描かれているものとは別物のようだ。

☟(左上)「榠樝〈シナマルメロ〉(=カリン)」

☝東京博物學會『新撰博物標本圖解』果物類第一(明治39年初版 四方堂出版部)

後者も「香欒」となってはいるが、皮の内側部分が紫色ではないとすると、これは「ウチムラサキ」とは別物なのかしらん? しかも紅肉系と白肉系と両方含むような書き方のように思える。

☝大槻文彦『言海』第二册(明治29年第十版 大槻文彦)

「ぶんたん」も項目がなかった。

☝☟大槻文彦『言海』第四册(明治29年第十版 大槻文彦)

そこで、これも前に架蔵資料目録ブログに載せたことがある、明治期の百科辞典

http://lab-4-retroimage-jp.seesaa.net/article/457371047.html

冨山房編輯局『國民百科辭典』明治41年(初版): 大日本レトロ図版研Q所架蔵資料目録

冨山房編輯局『國民百科辭典』明治41年(初版),大日本レトロ図版研Q所附属展示館@Muuseo 2018年4月より鈍意公開中☆https://muuseo.com/lab-4-retroimage.jp#entrancehttps://www.facebook.com/Lab4RetroIllustJapan/

http://lab-4-retroimage-jp.seesaa.net/article/457371047.html

も眺めてみることに。

「ウチムラサキ」は載っていた。「内肉は淡紅紫色を帶ぶ」となっているから『新撰博物標本圖解』『有用植物圖説』の図と同じものだろうが、こちらでは反対に「ザボンの一種」とされている。

しかし、それでは「ザボン」とはどんなものか、という説明がひと言も載っていない、ってゆー……これじゃ柑橘類なのかどうかもわからないじゃないの。

「ブンタン」も立項されていなかった。

今度は別の植物書を眺めてみる。

「ウチムラサキ(文旦)」は分厚い皮の瓤嚢に接する部分と、それから砂瓤とが紫色だからこの名がある、と説明されている。甘酸っぱく、砂糖をかけると美味しい、とある。そしてこの本では、「ジヤボン(朱欒)」とともに「欒類 Citrus decumana」の仲間、ということになっている。なお、「芸香〈へんるーだ〉科」はミカン科の旧い科名。

☝☟阪庭清一郎+萱場柔壽郎『新編植物圖説』(明治42年訂正版 松榮堂書店)

辞書をもう一冊。これは旧い形式である「節用集」の体裁を取っている本。

「うちむらさき」の表記が「内紫」になっている。「外皮厚く、皮の内面薄紫」とあるからには『新撰博物標本圖解』などと同じものだろうが、紅肉系なのかどうかはこれではわからない。末尾の「失欒」は「朱欒」の誤植ではないかと思われる(実際、この辞書は間違いが結構多い)のだが……。

「ざぼん 朱欒」も立項されている。こちらは『言海』の「ざぼん」とだいたい同じ説明のようだが、後の一種の方(つまり「香欒」)は「上品ニシテ甘」い紫色の品種が省かれ、「下品ニシテ酸」っぱい方だけ言及されているようだ。

そして「ぶんたん 文旦」は載っていない。

☝太田才次郎『新式以呂波引節用辭典』(明治44年十三版 博文館)

明治四十四年に出た澤村眞『實用食品辭典』(金港堂書籍)も覧ておきたいところなのだが、どこに埋もれたものか見つからない……仕方なく、昭和初期の改題覆刻版で代用。

「うちむらさき Citrus decumana」は「文旦」または「朱欒」と書き、「香欒〈ざぼん〉」と共に「欒〈うちむらさき)類〈るい〉」に属し、実の形はまるくて「肉瓤(文脈からして、皮の内肉のことのようだ)」は分厚く表面は滑らか、そして「沙瓤」及び「肉瓤」がやや紫色であることからこの名がある、とある。

甘酸っぱくてデザートにぴったり☆ という件〈くだ〉りが食品辞典ならではの記述だ。この本では高知産推しになっている。ついでに、『言海』に出てきた貝の方の「うちむらさき」も載っている。

「ざぼん 香欒」の方は扁球形の果実で皮は滑らか、「肉瓤」は厚く「沙瓤」「肉瓤」ともに「青白色(白っぽい、ということかしらん……まぁ、『有用植物圖説』の「水白色」と同じ意味と思って間違いないだろう)」で甘酸っぱいが苦味もある。文旦とおおむね似ているだがその色が違い、また味は「香欒」の方が一段落ちる、という、『言海』の「ざぼん」第二義(=香欒)に出てくる白肉系の方を思わせる解説になっている。苦味がある、という点では第一義の方と共通しているが、皮がでこぼこしていないところが違う。

なお、「ぶんたん」としては立項されていなかった。「ん」が終いではなく、「む」のところに排列されているのが明治期の五十音引き辞書類の特徴。

☝澤村眞『食物辭典』(昭和07年再版 隆文館)

さて、記事がだいぶ長くなった上に夜もか〜なり更けたので、続きはまた改めて。

#コレクションログ

#比較

図版研レトロ図版博物館

「科学と技術×デザイン×日本語」をメインテーマとして蒐集された明治・大正・昭和初期の図版資料や、「当時の日本におけるモノの名前」に関する文献資料などをシェアリングするための物好きな物好きによる物好きのための私設図書館。

東京・阿佐ヶ谷「ねこの隠れ処〈かくれが〉」 のCOVID-19パンデミックによる長期休業を期に開設を企画、その二階一面に山と平積みしてあった架蔵書を一旦全部貸し倉庫に預け、建物補強+書架設置工事に踏み切ったものの、いざ途中まで配架してみたら既に大幅キャパオーバーであることが判明、段ボール箱が積み上がる「日本一片付いていない図書館」として2021年4月見切り発車開館。

https://note.com/pict_inst_jp/

55人がフォロー中

-

Visits

39,703

-

Items

171

-

Lab Logs

37

-

Likes

1,195

Since April 2018